Catatan Cak AT

Sudah beberapa hari ini saya merasa seperti penjaga mercusuar di tengah badai yang tak pernah benar-benar reda. Lampu minipc sudah lama saya nyalakan, tetapi tangan gemetar, mata perih, dan dada sesak oleh ombak berita yang satu ini.

Tragedi seorang anak kelas empat sekolah dasar di Ngada yang memilih mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh bukan sekadar berita kriminal, bukan sekadar statistik sosial. Tapi itu seperti lonceng kematian yang dipukul keras tepat di ubun-ubun nurani kita.

Rasanya seperti ada palu godam Thor yang salah alamat, bukan menghantam bumi Asgard. Ia menghantam rasa kemanusiaan kita yang selama ini merasa sudah cukup baik hanya dengan rajin membagikan poster “Indonesia Emas 2045” di media sosial.

Bayangkan, sebelum gantung diri, seorang anak berusia sepuluh tahun, usia yang seharusnya sibuk memikirkan bagaimana menyelundupkan permen ke kelas, atur waktu bermain layang-layang, justru menulis surat perpisahan dengan kedewasaan emosional.

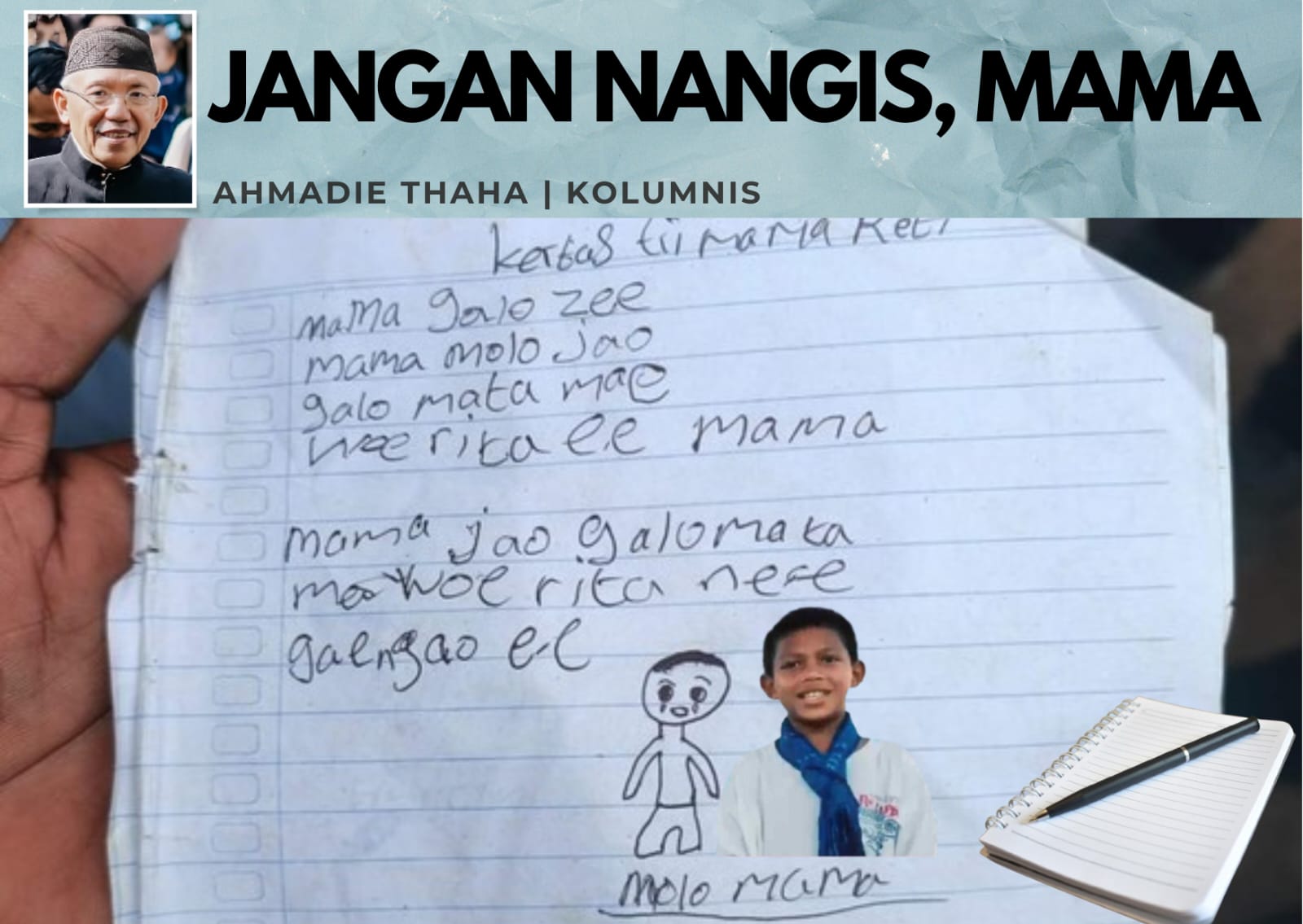

Dengan tanda tangan air mata, ia menulis: “Mama saya pergi dulu. Mama relakan saya pergi. Jangan menangis ya Mama. Mama saya pergi. Tidak perlu Mama menangis dan mencari atau merindukan saya. Selamat tinggal Mama.”

Ia menulis, meminta ibunya tidak menangis atas kepergiannya dari dunia. Sebuah kalimat yang, jika ditimbang secara psikologis, menunjukkan betapa ia menempatkan dirinya sebagai penanggung beban emosi orang dewasa.

Para psikolog perkembangan sejak Erik Erikson hingga penelitian modern tentang childhood emotional burden sepakat bahwa anak yang merasa dirinya menjadi beban keluarga berisiko tinggi mengalami depresi berat.

Dan di sinilah absurditas sosial kita mencapai puncaknya: seorang anak kecil mencoba menjadi lenyap, menjadi bukan siapa-siapa, dengan secara sadar dan terencana menghilangkan dirinya sendiri dari dunia, dari gubuk neneknya.

Tragedi ini memaksa kita berteriak, seperti suporter bola yang timnya kebobolan lima gol dalam lima menit: mana negara, mana amil zakat, mana pemuka, mana kita? Bagaimana mungkin kita semua membiarkan seorang anak yang ingin belajar tak mampu hanya untuk beli buku dan pena.

Negara pun akhirnya bersuara. Presiden menyatakan keprihatinan mendalam. Mensesneg tampil rapi dengan diksi administratif yang sudah sangat kita hafal: evaluasi menyeluruh, koordinasi lintas sektor, pendataan diperkuat, mekanisme diperbaiki. Semua kalimatnya benar, normatif, dan sah secara tata kelola.

Di daerah, sang gubernur bahkan berkata jujur, “Saya malu.” Ya, tentu saja ini memalukan. Memalukan bagi negara yang rajin mengukur pertumbuhan, tetapi gagal membaca kesepian seorang anak. Memalukan bagi sistem yang sigap mencatat laporan, tetapi terlambat mendengar tangis yang terlalu pelan.

Pernyataan itu penting sebagai awal, tetapi tragedi ini menagih lebih dari sekadar rasa malu dan konferensi pers. Ia menuntut kehadiran negara yang bukan hanya datang setelah kematian, melainkan berdiri jauh sebelumnya, saat seorang anak masih berharap pada buku tulis, bukan pada tali.

Indonesia, negeri yang jika soal lembaga sosial bisa menyaingi jumlah warung kopi di kampung-kampung, ternyata masih menyisakan ruang sunyi yang begitu luas sehingga seorang anak bisa merasa hidupnya tidak memiliki penopang.

Negara memiliki kementerian sosial, badan percepatan pengentasan kemiskinan, program bantuan pendidikan, program perlindungan anak, MBG bernilai ratusan triliun, hingga rapat koordinasi yang jumlah notulensinya mungkin bisa dibuat menjadi ensiklopedia tujuh jilid.

Namun di gubuk samping pohon cengkeh setinggi 15 meter di Ngada Nusa Tenggara Timur itu, semua dokumen negara tampak seperti kertas brosur diskon yang terselip di bawah tikar pondok: ada, tetapi tak menyelamatkan siapa pun.

Secara akademis, tragedi bunuh diri anak sering berkaitan dengan kombinasi faktor yang disebut para peneliti sebagai _cumulative stress vulnerability_. Bukan satu sebab tunggal, tetapi akumulasi tekanan.

Pada anak itu jelas ada masalah kemiskinan, keterpisahan emosional keluarga, keterbatasan relatif akses pendidikan. Juga, lingkungan sosial kita yang terkenal gotong-royong tapi kurang memiliki sistem deteksi dini kesehatan mental.

Negara seperti Finlandia dan Jepang pernah menghadapi krisis bunuh diri remaja, tapi mereka merespons dengan pendekatan lintas sektor, memasukkan konseling psikologis di sekolah dasar, membangun hotline nasional, serta memperkuat intervensi komunitas.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi sistem sosial berbasis gotong royong yang jauh lebih kaya. Namun, kita sering kali terjebak dalam ritual seremoni bantuan yang lebih sibuk memotret serah terima sembako daripada memetakan luka psikologis penerimanya.

Lalu kita masuk pada babak yang lebih satiris sekaligus tragis. Zakat, yang secara teologis adalah sistem redistribusi kekayaan paling revolusioner dalam sejarah Islam, sering kali berubah menjadi acara seremonial.

Tak jarang kira lebih fokus pada pembagian paket Ramadan lengkap dengan spanduk sponsor yang lebih besar dari isi sembakonya. Padahal, delapan pihak yang berhak menerima zakat, apa pun agamanya, tak hanya hidup pada bulan Ramadan.

Dalam teori ekonomi Islam klasik, zakat bertujuan membangun _social safety net_ yang memastikan kelompok rentan tidak jatuh ke jurang keputusasaan struktural. Hanya saja dalam praktiknya, zakat sering berhenti sebagai proyek karitatif musiman, bukan sistem perlindungan berkelanjutan yang mampu mendeteksi anak-anak yang bahkan tidak memiliki buku tulis.

Ulama pun tidak luput dari refleksi. Banyak mimbar khutbah kita masih sibuk mengurusi panjang celana dan pendeknya jenggot, tetapi belum cukup gaduh membicarakan kesehatan mental anak, trauma kemiskinan, atau tanggung jawab kolektif terhadap generasi yang lahir di tengah ketimpangan sosial.

Padahal dalam _maqashid syariah_, perlindungan jiwa _(hifz al-nafs)_ adalah prioritas fundamental yang seharusnya diterjemahkan dalam advokasi sosial yang konkret, bukan sekadar nasihat kesabaran yang kadang terdengar seperti menyuruh orang tenggelam untuk menikmati indahnya laut.

Dan tentu saja, kita, masyarakat umum, juga tidak bisa pura-pura menjadi penonton netral. Media sosial membuat kita sering menjadi komentator profesional yang lebih cepat menulis status empati daripada membangun solidaritas nyata.

Kita rajin menuliskan “turut berduka”, tetapi jarang bertanya apakah di sekitar rumah kita ada anak yang diam-diam tidak memiliki buku tulis, tidak memiliki teman bicara, atau tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa hidupnya berharga.

Tragedi Ngada ini juga memperlihatkan ironi besar pembangunan modern. Indonesia membanggakan bonus demografi, membangun infrastruktur megah, dan berlomba memproduksi visi masa depan yang gemerlap seperti katalog properti mewah. Padahal, bonus demografi tidak akan berarti jika generasi mudanya tumbuh dengan rasa tidak layak hidup.

Dalam perspektif pembangunan manusia ala Amartya Sen, kesejahteraan bukan sekadar pendapatan, melainkan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Dan dalam kasus ini, seorang anak sepuluh tahun sudah kehilangan kemampuan itu.

Akhirnya, tragedi ini seperti cermin retak yang memantulkan wajah kita sendiri. Ia memaksa kita menyadari bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, tetapi juga kekurangan pelukan sosial, kekurangan perhatian psikologis, dan kekurangan sistem yang memastikan tidak ada anak yang merasa sendirian menghadapi dunia.

Tentu kita tidak bisa menghidupkan kembali anak itu. Tetapi kita masih bisa memastikan bahwa surat perpisahannya tidak menjadi tradisi baru dalam sejarah kemiskinan Indonesia.

Kadang sejarah bergerak bukan karena pidato besar, melainkan karena luka kecil yang akhirnya membuka mata banyak orang.

Mungkin tragedi ini adalah pengingat paling pahit bahwa kemajuan bangsa tidak diukur dari panjang jalan tol, tetapi dari seberapa jauh negara, agama, dan masyarakat mampu berjalan mendampingi anak-anak yang nyaris kehilangan harapan.

Dan jika dari tragedi ini kita belajar membangun sistem perlindungan yang lebih manusiawi, maka air mata yang jatuh hari ini mungkin akan berubah menjadi hujan kesadaran yang menumbuhkan generasi yang tidak lagi merasa harus menghilang agar dunia menjadi lebih ringan.

Cak AT – Ahmadie Thaha

Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 6/2/2026