Catatan Cak AT

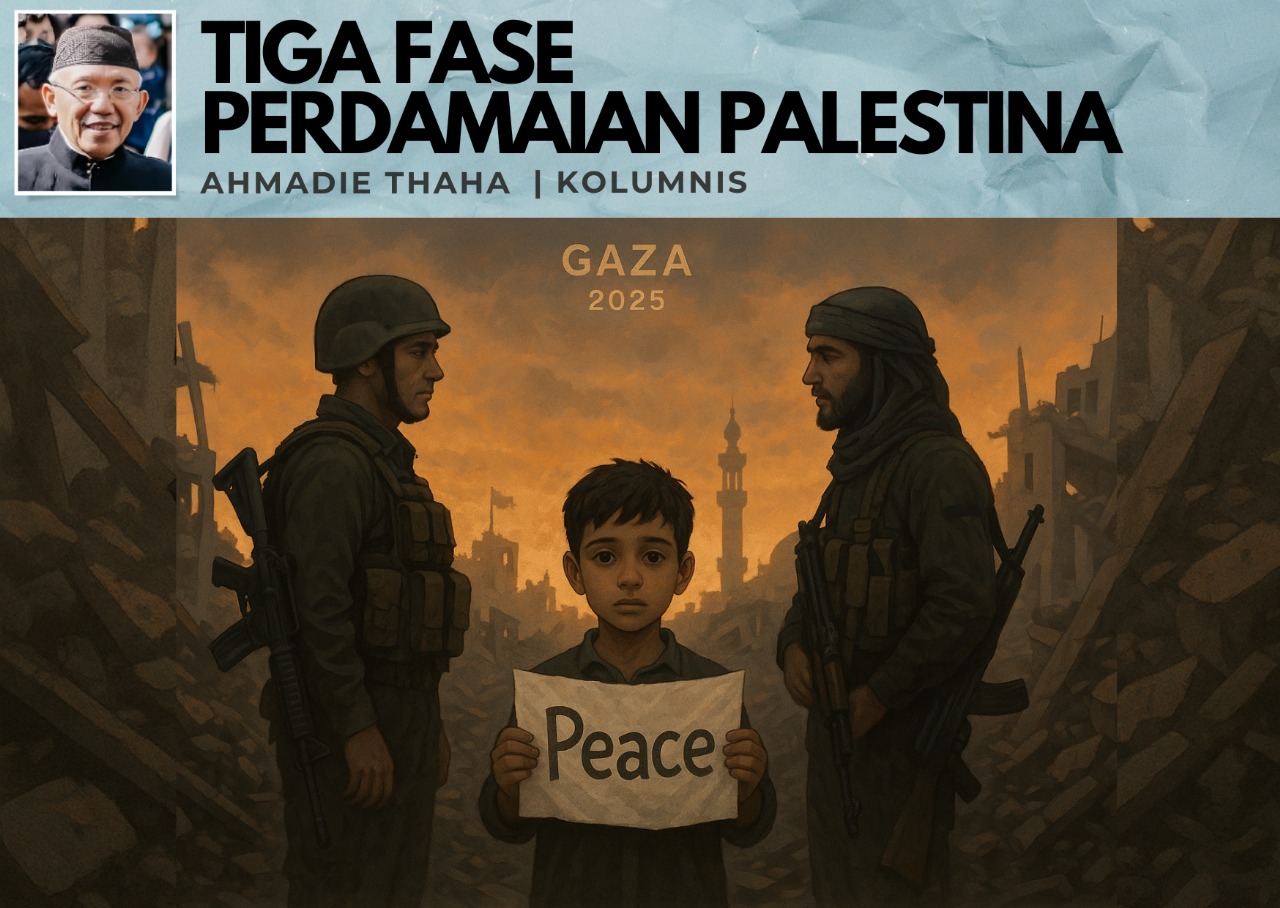

Alhamdulillah, dunia akhirnya menyaksikan sesuatu yang selama ini terasa seperti sandiwara tragedi tanpa jeda iklan: genjatan senjata Israel–Palestina. Ya, babak baru yang disebut Rencana Perdamaian Gaza resmi dimulai. Ada tepuk tangan. Ada pula tangis dengan air mata yang sudah kering.

Rencana perdamaian ini megah di atas kertas, seperti proposal proyek langit: tiga fase penuh janji, lengkap dengan tokoh-tokoh besar. Ada presiden yang ingin mengukir sejarah, perdana menteri yang sedang mencari penyelamat karier, diplomat yang haus panggung, dan, tentu saja, warga Gaza yang menjadi figuran utama tapi jarang diajak bicara.

Rencana ini bisa disebut “peta jalan menuju perdamaian total.” Tapi di tanah yang sudah hangus dan berdebu, istilah “total” terdengar seperti humor gelap. Karena di Gaza, total itu berarti total kehilangan, total penderitaan, total reruntuhan —dan kini, semoga, total kesadaran.

Perjalanan menuju kesepakatan ini sendiri lebih panjang dari antrean bantuan di perbatasan Rafah. Negosiasi berlangsung maraton di Doha, Kairo, dan Yerusalem, dengan Washington menjadi dalang utama yang memainkan tali diplomasi.

Presiden Amerika —yang masa jabatannya sudah di ujung tanduk— ingin mengukir warisan sebelum tirai politiknya turun. Qatar dan Mesir bertindak sebagai “penjaga moral”, menampung draf demi draf, menengahi antara dua pihak yang bahkan tak mau saling memandang, apalagi berjabat tangan.

PBB menjadi juru catat resmi, sementara Uni Eropa menawarkan paket rekonstruksi yang jumlahnya lebih besar dari anggaran beberapa negara kecil. Di balik layar, tekanan publik global membesar: dari jalan-jalan Istanbul hingga Washington, dari demonstrasi di Paris sampai khutbah Jumat di Jakarta.

Dunia seolah berkata serempak: cukup sudah!

Dan begitulah, di antara kepentingan politik, diplomasi minyak, dan rasa lelah kolektif dunia atas kekejaman yang tak kunjung berakhir, lahirlah kesepakatan ini. Bukan karena semua pihak sudah sepakat tentang masa depan, tapi karena mereka sama-sama tak sanggup lagi menanggung masa lalu.

Fase Pertama: Nafas Pertama Setelah Runtuh

Dalam peta politik, fase pertama ini dapat digambarkan dengan garis kuning: tanda bahwa Israel mulai menurunkan tensi militernya. Pasukan mereka ditarik dari beberapa zona padat penduduk, hingga kekuasaannya tinggal separuh dari Gaza.

Truk-truk bantuan berbondong masuk —setelah berbulan-bulan tertahan di perbatasan. Mereka membawa tepung, beragam jenis makanan, kain, obat-obatan. Dan, untuk bukti pada dunia, juga kamera bersama pasukan awak media.

Toko roti mulai berasap lagi, rumah sakit kembali menyalakan generator. Di tengah debu reruntuhan, orang-orang berjalan pulang dengan langkah gontai, menenteng karung beras dan memori pahit. Ada yang menangis karena bisa kembali ke rumah; ada yang menangis karena “rumah”-nya tinggal puing dan bau kematian.

Di sisi lain, beberapa sandera Israel dibebaskan. Upacara penyambutannya disiarkan langsung, lengkap dengan bendera, pelukan, dan air mata.

Tapi tak ada kamera yang menyorot ribuan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara hanya untuk mendapati rumah mereka lenyap. Keadilan, rupanya, memang punya kualitas sinematografi yang berbeda tergantung siapa kameramennya.

Amerika Serikat ikut tampil, mengirim pasukan “penjaga perdamaian” ke wilayah perbatasan atau ke tengah wilayah sengketa. Dunia pun bernafas lega —sementara Gaza mencoba belajar kembali cara bernafas setelah tiga tahun dicekik perang.

Fase Kedua: Musim Politik dan Rekonstruksi

Masuk ke fase kedua, jalan ceritanya berubah seperti musim kedua serial drama yang dijanjikan lebih emosional. Israel mundur lebih jauh; wilayah kekuasaannya menyusut menjadi sekitar 40% Gaza. Pada fase ini, di meja perundingan, para diplomat mulai berbicara dengan nada yang lebih rendah dan kata-kata yang lebih manis.

Hamas menyerahkan lebih banyak sandera. Israel membalas dengan membebaskan ratusan tahanan Palestina yang ditahan sejak 7 Oktober 2023. Di tengah meja politik, muncul pemerintahan sementara negara Palestina: kabinet teknokrat yang katanya “netral”, padahal semua tahu, di Timur Tengah, netral itu posisi paling politis.

Dana internasional mengalir —bukan lagi dalam bentuk rudal, tapi bantuan rekonstruksi. Pipa air dipasang, pasar dibangun, dan anak-anak mulai kembali ke sekolah darurat.

Tapi tak semua bisa pulih. Gaza bukan sekadar kehilangan bangunan, tapi kehilangan harapan yang dulu membuat mereka kuat. Trauma, bagaimanapun, tak bisa dibangun ulang dengan semen dan baja.

Fase Ketiga: Mimpi yang Selalu Diundur

Inilah klimaks dari rencana: fase ketiga, bisa digambar sebagai garis putih di peta. Israel mundur hampir sepenuhnya. Blokade diangkat, akses dibuka.

Gaza mulai menatap masa depan: membentuk pemerintahan sipil yang stabil, berdiri di atas kaki sendiri tanpa bayang-bayang pendudukan. Di dokumen internasional, fase ini disebut “peralihan menuju negara Palestina yang merdeka.”

Tapi seperti biasa, ada catatan kaki yang kecil dan berbahaya: Israel tetap akan “mengawasi” beberapa titik strategis demi keamanan. Dalam bahasa politik, itu artinya: “kami tetap di sana, hanya saja lebih halus caranya.”

Realitasnya, bahkan dalam perdamaian pun, ada dominasi yang dikemas sebagai “jaminan stabilitas.” Perdamaian, jika tanpa keadilan, hanyalah jeda yang dibayar mahal.

Israel, dengan segala kecanggihannya, pada akhirnya harus mengakui kelelahan. Atau kekalahannya. Mereka tak bisa “menghapus” Hamas sepenuhnya, karena Hamas bukan lagi sekadar organisasi. Ia sudah menjelma jaringan bawah tanah yang harfiah: labirin-labirin beton sejauh ratusan mil di bawah kota Gaza.

Di sanalah, di lorong-lorong pengap itu, para pejuang bergerak dalam senyap. Mereka bukan lagi pasukan berbaris, tapi bayangan yang hidup. Taktik perang mereka sudah bergeser ke sistem sel otonom. Mereka tak butuh komando pusat, cukup keyakinan yang sulit dilumpuhkan.

Israel mengaku berhasil menghancurkan banyak terowongan, tapi tak bisa semuanya. Selalu ada yang tersisa. Seperti ide: ia bisa ditindas, tapi tidak bisa dimusnahkan.

Pelajaran dari semua ini sederhana tapi pahit. Pertama, perdamaian bukanlah hasil tanda tangan, tapi proses panjang yang menuntut keadilan. Tanpa keadilan, semua ini hanya akan jadi jeda komersial dalam tragedi panjang.

Kedua, kekerasan yang terus berulang bukan karena salah garis di peta, tapi karena ada luka sejarah yang belum diobati: tanah yang direbut, rumah yang dihapus dari peta, nama-nama yang hanya hidup di batu nisan.

Ketiga, ketika hadiah Nobel dan ambisi politik global ikut masuk dalam dapur perdamaian, maka yang keluar dari oven sering bukan roti hangat, tapi kue gosong yang dipoles gincu diplomatik.

Maka, jika peta ini akhirnya berhasil, alhamdulillah. Semoga itu buah dari doa dan air mata yang tak pernah berhenti mengalir.

Tapi jika gagal lagi —dan semoga tidak— mari kita ingat: bukan karena kesalahan garis kuning atau putih di peta, melainkan karena manusia lupa bahwa perdamaian sejati bukan perjanjian antarnegara, tapi perjanjian antarhati.

Dan hati, kalau hanya dipoles untuk konferensi pers, cepat retak.

Semoga kali ini yang lahir bukan sekadar bab baru dalam politik, tapi kehidupan baru dalam kemanusiaan. Karena Gaza tidak butuh lagi “babak”, tapi butuh bab yang berakhir damai.

Cak AT – Ahmadie Thaha

Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 13/10/2025